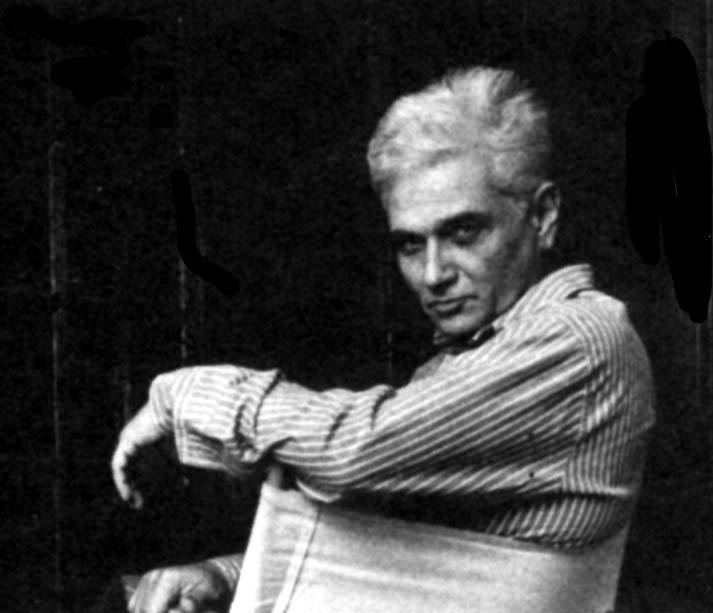

Les fables de Derrida

Critique Philosophie. « La Bête et le Souverain », dernier séminaire.

Robert Maggiori

Jacques Derrida Séminaire. « La Bête et le Souverain ». Volume 1 (2001-2002)

Edition établie par Michel Lisse, Marie-Louise Mallet et Ginette Michaud. Galilée, 470 pp., 33 euros.

Il est possible, comme le voulait Heidegger, que le langage soit « la maison de l’Etre ».

Mais, s’il fallait qualifier par une expression de même type Jacques Derrida, on dirait qu’il est le berger du langage.

Un berger attentif, scrupuleux - amoureux aussi, et conscient que, de ce qu’il doit « garder », quelque chose lui échappera toujours.

Cela s’entendrait en deux sens.

Le premier, théorique, est attesté par le travail de Derrida, qui a consisté à prendre un soin extrême des textes, à les destituer, les désituer, les resituer, les tisser dans les interstices d’autres textes, d’autres idiomes, d’autres traditions - pour que de l’entrelacement naisse quelque chose d’« inouï ».

Le second, « biographique », témoigne de la façon dont le philosophe veillait à ses propres écrits et ses propos publics, conservait les lettres qu’il envoyait ou recevait, même de quelques mots, rédigeait, à la parenthèse, aux deux points, au tiret, à la virgule près, ses livres évidemment, mais aussi ses cours et ses conférences.

Mille fois il s’en est expliqué.

C’est que, lit-on dans Positions, « l’écriture à la lettre ne-veut-rien-dire ».

Non qu’elle serait traîtresse.

Mais parce qu’« elle tente de se tenir au point d’essoufflement du vouloir-dire ».

Ecrire, c’est s’échouer loin de son propre langage, le « déconcerter », le laisser aller seul, sans gardes du corps…

Mais il faut auparavant, pour cela, « en prendre soin », le « faire tenir » en tenant à lui, de façon intransigeante, amicale, tendre.

D’une telle « attention », les séminaires sont une illustration exemplaire.

Manuscrits

L’édition intégrale des séminaires et cours de Jacques Derrida - dont le premier volume, la Bête et le Souverain, paraît aujourd’hui et qui nécessitera des décennies pour être menée à terme (1), le philosophe laissant « l’équivalent de quelque 14 000 pages imprimées » - est un événement.

L’entreprise est comparable à la publication posthume des Cours du Collège de France de Foucault et de ses Dits et écrits.

Dans le cas de Derrida interviennent spécifiquement deux critères : le mode de production des textes et le lieu. Le philosophe, disparu le 9 octobre 2004, a enseigné à la Sorbonne (1960-1964), à l’Ecole normale supérieure (1964-1984), à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (Ehess, 1984-2003) et dans plusieurs universités américaines.

Ses textes, d’une calligraphie difficile, sont manuscrits jusqu’en 1969, tapés à la machine et corrigés à la main jusqu’en 1987 et, ensuite, rédigés à l’ordinateur.

Dès le début de sa carrière, il avait pris l’habitude de rédiger entièrement ses cours, et les lisait, sans trop improviser.

Aussi l’édition présente-t-elle « le texte du séminaire, tel qu’il fut écrit par Jacques Derrida, en vue de la parole, de la lecture à voix haute, donc avec certaines marques d’oralité anticipée et quelques tournures familières ».

De là, une sorte d’« effet Larsen ».

On y entend de façon très nette sa voix, son débit, la modulation du ton, cette façon de reprendre la phrase, la répéter, la porter, on l’a dit, au « point d’essoufflement du vouloir-dire ».

Or la précellence que reçoit ici la voix « déphase » le projet philosophique de Derrida, qui, déconstruisant la métaphysique de la présence, conteste, outre le « logocentrisme », le « phonocentrisme », le fait que la voix soit traditionnellement vécue comme quelque chose de présent et d’immédiatement évident, contrairement à l’écrit, qui toujours laisse des écarts ou une « différance » apte à « disséminer » les interprétations.

Mais, en réalité, on y gagne : si l’on a eu la chance un jour d’écouter parler Derrida, on sera, en « entendant » ici sa voix, saisi par l’émotion, et bouleversé.

La Bête et le Souverain est le dernier séminaire donné par Derrida à l’Ehess, de l’automne 2001 au printemps 2003.

Poursuivant les recherches « autour du problème de la peine de la mort », qui l’avaient conduit à étudier « l’histoire politique et onto-théologique » de la souveraineté, le philosophe envisage, pour ce cours, de privilégier « ce qui entrelaçait cette histoire avec celle d’une pensée du vivant (du biologique et du zoologique), plus précisément avec celle du traitement de la vie animale dans tous ses registres (chasse et domestication, histoire politique des parcs et jardins zoologiques, élevage, exploitation industrielle et expérimentale du vivant animal, figures de la "bestialité", de la "bêtise", etc.)».

Aussi, d’Aristote à Lacan, Deleuze et Guattari, Foucault ou Agamben, en passant par Rousseau, Machiavel, Hobbes, Schmitt - mais aussi Plaute et La Fontaine - explore-t-il les logiques qui organisent «la soumission de la bête (et du vivant) à la souveraineté politique».

Loups-garous

Les pensées qui « mènent le monde », suggérait Nietzsche, sont celles « qui viennent sur des pattes de colombe ».

Mais on pourrait dire aussi qu’elles viennent « à pas de loup », car, dans la Bête et le Souverain, c’est surtout de loups voraces et de loups-garous qu’il s’agit, de souverains affamés comme des loups, de lions rois de la jungle, de rois rusés comme des renards et de princes auxquels on conseille de « bien utiliser la bête », d’être à la fois, sauf à ne rien comprendre à la politique, lion et renard, car le renard ne peut se défendre des loups (mais connaît les filets) ni le lion se défendre des filets (mais fait peur au loup).

C’est en effet de l’analogie entre, d’une part, « cette espèce d’animalité ou d’être vivant qu’on appelle la "bête", ou qu’on se représente comme bestialité », et, de l’autre, « une souveraineté qu’on se représente le plus souvent comme humaine et divine », que Derrida « déchiffre » ou « laboure » le territoire.

Il ne se satisfait évidemment pas de l’idée que le social, le politique et, en eux, l’exercice de la souveraineté « ne sont que des manifestations déguisées de la force animale ou des conflits de force pure, dont la zoologie nous livre la vérité, c’est-à-dire au fond la bestialité ou la barbarie ou la cruauté inhumaine ».

Ni de l’idée inversée, à savoir que, si l’homme politique est encore animal, « l’animal est déjà politique », et que les sociétés animales ont des « organisations raffinées, compliquées, avec des structures de hiérarchie, des attributs d’autorité et pouvoir ».

Le souverain et la bête ont le pouvoir de « faire la loi ».

Mais dans tous les sens de l’expression.

Aussi, ce qu’ils partagent, et ce qui les rapproche de cette autre figure qu’est le criminel, est-il de faire leur propre loi, d’être hors-la-loi ou au-dessus des lois.

Alors qu’ils paraissent aux antipodes l’un de l’autre, le souverain, le criminel et la bête manifestent « une sorte d’obscure et fascinante complicité, voire une inquiétante attraction mutuelle, une inquiétante familiarité ».

Ce n’est là que le point de départ des analyses déconstructives de Jacques Derrida.

Quand on sait la façon dont, tel un berger, il « prend soin » des mots, des textes, des intertextes, des contextes, des traces et des marges, on doit renoncer à en donner une synthèse.

« A pas de loup. Imaginez un séminaire qui commencerait ainsi, à pas de loup : " Nous l’allons montrer tout à l’heure. " Quoi ? Qu’allons-nous montrer tout à l’heure ? Eh bien, "Nous l’allons montrer tout à l’heure ". »

La Fontaine, qui écrivait des fables, le disait tout de suite : que « la raison du plus fort est toujours la meilleure ».

Mais un séminaire n’est pas une fable.

Il doit « ensemencer », pour faire savoir d’où sourdent les souffrances, d’où viennent « le bruit des armes, le vacarme des explosions et des tueries, les mises à mort de militaires et de civils, les actes dits de guerre ou de terrorisme, de guerre civile ou internationale», où se nichent la bestialité et la bêtise.

Aussi procède-t-il à pas de loup, lentement, précautionneusement, avant d’arriver à… A quoi ? « Nous l’allons montrer tout à l’heure. »

(1) Outre les éditeurs de ce premier volume, participent à l’entreprise : Geoffroy Bennington, Marc Crépon, Marguerite Derrida, Thomas Dutoit et Peggy Kamuf.

http://www.liberation.fr/livres/0101267468-les-fables-de-derrida