Sur une moyenne de 2 500 tonnes de métal jaune extrait chaque année par des firmes transnationales polluantes, seuls quelques kilos issus de l’orpaillage en Colombie peuvent revendiquer à ce jour le label d’or « propre », respectueux de l’environnement.

La filière de l’or reste opaque par excellence. Même en France, où les écologistes viennent pourtant de remporter une petite victoire.

Exemple en Guyane

Gilles Labarthe / DATAS

Or propre : métal précieux qui a été extrait dans le respect des populations locales et de l’environnement, par opposition à « l’or du sang » (provenant de zones dévastées par des conflits armés) ou à « l’or sale » (extrait au moyen de procédés hautement toxiques, comme le mercure ou le cyanure)…

Pour une enseigne de luxe qui voudrait miser sur une ligne de bijoux « éthiques et responsables », se procurer de « l’or propre » représente encore un défi hors du commun.

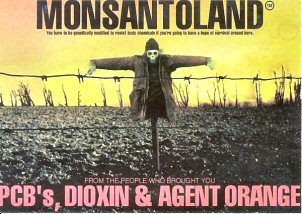

D’abord, parce que si l’on tient compte de critères écologiques, il faudrait disqualifier d’office la plupart des grandes multinationales d’extraction, accusées de pollution sur quatre continents (lire encadré).

Où trouver de l’or propre ?

En France, qui applique des réglementations très contraignantes, après avoir fermé le site polluant de Salsigne (lire ci-dessous) ?

« La France se positionne à la fois comme pays producteur (sites aurifères de Guyane) et pays consommateur (grandes enseignes de la joaillerie internationale basées à Paris) », rappelait en mars 2007 une action commune de mouvements écologistes[1], qui proposait de lancer une campagne intitulée « D’où vient l’or de la place Vendôme ? ».

Problème : même le gouvernement français n’arrive pas à assurer une traçabilité de la filière.

Sur environ 10 tonnes d’or officiellement exportées de Guyane, moins de 4 tonnes sont déclarées à la production.

Et les propositions de créer une commission d’enquête sur ce sujet sensible n’ont jamais abouti devant l’Assemblée nationale.

La même opacité règne autour des conditions réelles d’extraction.

Les lois françaises sont pourtant très strictes.

L’usage du mercure pour séparer les paillettes d’or du minerai est officiellement interdit.

Mais les ravages causés par l’orpaillage clandestin sont toujours d’actualité : en visite en Guyane la semaine dernière, le président Nicolas Sarkozy l’a encore publiquement dénoncé, annonçant qu’une « opération exceptionnelle de sécurisation du territoire de la Guyane va débuter ».

S’attaquer aux garimpeiros (orpailleurs illégaux brésiliens, responsables de pollution au mercure de la forêt tropicale guyanaise[2]) est une chose, mais peut-on citer aujourd’hui une seule multinationale aurifère sur place qui soit vraiment respectueuse de l’environnement ?

Contacté par téléphone, Patrick Monier, président d’Attac-Guyane, n’en voit aucune.

« Vaut mieux arrêter d’extraire de l’or », conclut en substance Patrick Monier, qui reste très dubitatif sur le concept d’ « or propre ».

Quel que soit son mode de traitement, le métal jaune engendrerait de toute manière un cortège de nuisances.

Sa valeur est arbitraire.

Autant s’en passer, selon lui.

Autre danger : celui que le concept d’or propre soit récupéré par des firmes transnationales, qui pointent du doigt les dégâts commis par l’orpaillage traditionnel et l’utilisation du mercure, pour se profiler comme seules garantes d’une extraction industrielle effectuée « dans les règles de l’art ».

Le lobby industriel minier semble très actif dans ce domaine.

« Nos entreprises s’engagent sur la voie de l’or propre », déclarait en 2004 Jean-Paul Le Pelletier, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane (CCIG).

Pour savoir lesquelles, nous avons joint en France le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), qui fait autorité au niveau international en matière d’études géologiques et des répercussions du traitement des minerais sur l’environnement.

Au BRGM, Valérie Laperche s’interroge.

A l’extraction, elle n’a connaissance d’aucun site dans le monde qui serait encadré par une coopération internationale pour améliorer ses standards environnementaux et produire de « l’or propre ».

Et pour la transformation en lingots, elle ne peut signaler aucune société de raffinage française travaillant exclusivement, ou partiellement, à partir d’or propre.

La spécialiste nous renvoie à Jean-François Thomassin, chargé de mission filière minière en Guyane, qui apporte une assistance technique aux entreprises et aux mineurs, au sein de la CICG : il connaîtrait une firme « qui travaille très bien ».

Surprise : la seule firme « qui travaille très bien » que Jean-François Thomassin recommande est précisément CBJ Caïman, une filiale de la multinationale canadienne Iamgold, accusée de pollution mortelle au Mali[3].

Joint à Cayenne, Jean-François Thomassin présente l’extraction par cyanuration comme l’un des procédés les plus modernes et les plus « corrects » qui soient.

Il défend le projet de CBJ Caïman, qui entend exploiter au cyanure une mine à ciel ouvert à deux pas de la montagne de Kaw, importante réserve naturelle… un projet décrié depuis longtemps par les milieux écologistes, qui ont bataillé ferme pour informer et sensibiliser les élus locaux sur les risques encourus.

Les défenseurs de ce sanctuaire de la biodiversité peuvent enfin respirer : le gouvernement français vient de dire « non » au projet d’extraction de CBJ Caïman fin janvier 2008, quelque mois après le « Grenelle de l’environnement ».

Pour les écologistes guyanais, la vigilance reste de mise.

Leur inquiétude se porte sur d’autres sociétés privées, comme la française Auplata, qui travaille avec un traitement du minerai par gravimétrie (table à secousses) et revendique une production d’or « responsable » [4].

Les multinationales minières, principales productrices d’or dans le monde et soutenus par les puissants lobbies du milieu bancaire, ont appris à communiquer sur leur « responsabilité sociale et environnementale ».

Mais ce qu’elles affirment sur le papier est vite contredit dans la pratique.

« Auplata, la société minière cotée à la Bourse de Paris, est dans le collimateur de la DRIRE (Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) en Guyane et du MEDAD à Paris (Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables).

En Guyane, l’administration chargée du respect de l’environnement a relevé pas moins de vingt-sept infractions au code de l’Environnement », informait en octobre 2007 un service d’information économique des Antilles françaises.

Affaires à suivre.

Gilles Labarthe / DATAS

[1] WWF, Kwata, Gepog, Sepanguy.

[2] Lire à ce sujet le reportage d’Axel May, Guyane française, l’or de la honte, éditions Calmann-Lévy, Paris, 2007.

[3] Sur les engagements d’Iamgold, voir leur site : http://www.iamgold.com/social.php

[4] Idem pour Auplata : http://www.auplata.fr/engagements.php

Salsigne : visite de la dernière mine d’or en Europe

C’était la dernière mine d’or en Europe.

A une dizaine de kilomètres de Carcassonne, dans le sud-ouest de la France, le complexe minier avoisinant Salsigne (département de l’Aude) était il y a quelques années encore l’un des plus importants lieux d’exploitation aurifère du continent.

Le minerai extrait était transporté par camion à La Combe du Saut, près d’une rivière (l’Orbiel), pour y être traité au cyanure et « rincé » à l’eau.

Robert, un ancien responsable syndical CGT qui a travaillé vingt ans à la mine, propose une visite.

Nous partons en voiture direction du nord, sur la départementale D111, qui serpente entre bruyères et châtaigniers.

En dépassant le village de Salsigne, on atteint très vite un plateau gris et dénudé, avec au loin d’imposants remblais de roches stériles.

Le site, avec son ancienne carrière à ciel ouvert, a été fermé en 2001.

Robert, qui a participé à « l’assainissement », explique comment des milliers de tonnes de résidus toxiques - intransportables - ont été « confinés », enfouis sur plusieurs hectares de « stockage » recouverts de terre et « végétalisés ».

En fait de verdure, sur ces larges collines artificielles, seules de rares brindilles sèches sortent de terre.

Chemin faisant, Robert pointe du doigt des galeries, qui ont été bouchées, condamnées.

En longeant ce paysage désolé, lunaire, il remet en place dans sa mémoire les bâtiments industriels qui ont été détruits.

Disparues, les usines de La Caunette et de l’Artus.

A la hauteur du puits Castan, les imposantes installations de concassage ont aussi été rasées.

Seul le chevalement du puits a été préservé, « en témoignage des activités passées ».

On sent bien que l’ancien mineur regrette la perte de son « outil de travail », comme il l’appelle.

Dans la vallée de l'Orbiel, certains habitants hésitent encore à reconnaître les ravages causés par la pollution durable des eaux et des sols.

L’or donnait du travail.

Pour extraire les précieux 20 grammes ou plus d’or par tonne de minerai, il fallait concasser, finement broyer les minéraux aurifères, ce qui générait « 99,9% de déchets soufrés et riches en arsenic et métaux lourds appelés les stériles », rappelle une fiche pédagogique de l’Académie de Montpellier, qui énumère la longue liste des pollutions et maladies engendrées dans la région à la suite de ces activités industrielles extractives : empoisonnements à l’arsenic par contamination de l’eau potable, dermatoses, troubles gastro-intestinaux chez les habitants avoisinants ; mortalité par cancers (respiratoires chez les hommes, digestifs chez les femmes) largement supérieur à la moyenne nationale ; empoisonnement de vaches laitières…

Après les inondations de novembre 1996, puis de 1999, des arrêtés ministériels interdisent même la vente des salades et de thym contaminés à l’arsenic par l’eau de l’Orbiel.

Robert s’énerve encore en parlant des années qu’il a fallu pour que l’arsenic soit reconnu comme étant à l’origine du cancer bronchique, maladie professionnelle des mineurs.

Le service de pneumologie de l’hôpital de Carcassonne, s’occupant des ouvriers de la mine, ne pouvait l’ignorer.

Salsigne aimerait aujourd’hui se défaire de sa triste réputation : c'est l’un des plus grands chantiers de dépollution en France.

« Plus de 10 0000 personnes vivant dans un rayon dépassant les 15 kilomètres autour du site sont touchées ; la contamination s’est propagée par l’air et l’eau », souligne une enquête épidémiologique.

Un constat qui ne plaît pas à Robert : selon lui, les riverains auraient souvent « exagéré » l’étendue des dégâts.

En attendant, le résultat est là : Salsigne, comme la plupart des petits villages avoisinants (de 100 à 400) habitants, se dépeuple, faute d’emploi.

Les petits commerces de proximité ferment boutique…

L’extraction de l’or, conjointe à d’autres minerais, a laissé place à un grand chantier de réhabilitation, dont les inspections de surveillance sont loin d’être terminées.

Maître d'ouvrage : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), qui estime la masse totale des déchets inventoriés sur le site à 15 millions de tonnes.

Coût des travaux, qui s’étaleront en définitive sur plus de 10 ans : environ 55 millions d’euros, payés par le gouvernement français.

« C’est la plus coûteuse de toutes les opérations de réhabilitation des sites et sols pollués à la charge de l’Etat », explique un rapport de la Cour des comptes, en précisant que la facture pourrait s’allonger : on a déjà largement dépasse les 30 millions initialement prévus sur 5 ans, après la mission d’inspection menée en 1998.

En un siècle, la mine de Salsigne aura produit quelques 120 tonnes d’or.

Gilles Labarthe / DATAS

L’or propre : un concept encore trop nouveau ?

Discrète par excellence, la filière commerciale de l’or reste opaque à tous les étages.

On sait pourtant où l’or termine sa course : les chiffres du World Gold Council, principal lobby du monde de l’or, mentionnent qu’environ 80 % du métal jaune extrait dans le monde est utilisé pour la bijouterie et l’horlogerie de luxe ; 15 % environ finiraient en pièces ou en lingots, dans les coffres des banques et chez des privés ; le reste servant à des applications industrielles (circuits imprimés dans les téléphones portables ou les ordinateurs, etc.) ou dentaires.

La Suisse, qui importe plus de 1000 tonnes d’or par an - plus du tiers de la production mondiale - est particulièrement concernée.

Dans les boutiques de luxe à Genève-Aéroport, chez les grands bijoutiers de la place Vendôme à Paris, chez leurs collègues d’Aix-les-Bains ou dans les comptoirs d’achat d’or avoisinant la Bourse à Bruxelles, j’ai demandé s’il était possible d’acheter une bague en or propre.

Partout, le même regard interloqué des vendeurs.

« Ce que j’ai ici, ça vient d’Anvers. Mais l’origine de l’or, c’est une question que l’on ne pose pas », conclut un joaillier belge du boulevard Anspachlaan, avant de retourner derrière son guichet terminer son frites-kebab.

La démarche semble incongrue.

On apprendra tout au plus qu’à Genève, Cartier se procure des plaques d’or chez le raffineur suisse Metalor, qu’une autre enseigne achète puis fait fondre des lingots achetés à la Banque nationale suisse ; tel autre encore s’approvisionne depuis longtemps en lingots sur le marché de Londres, qui écoule la production sud-africaine.

A la question de l’origine de l’or, UBS et Crédit Suisse nous renvoient à leurs fournisseurs, les multinationales d’affinage suisses.

Et ces dernières, aux trois grandes sociétés transnationales d’extraction aurifère, qui produisent à elles seules le quart de l’or au niveau mondial, avec des méthodes présentant des risques de pollution considérables.

Un projet de filière à Genève

Difficile de proposer une définition de « l’or propre » : pour des ONGs suisses travaillant dans coopération humanitaire, le concept semble « trop nouveau ».

Rêve d’alchimiste, ou réalité qui ne demande qu’à être encouragée ?

Depuis l’instauration du processus de Kimberley en 2003 pour la certification des diamants bruts, une enquête montrait que 15% au moins des diamantaires aux USA se souciaient de l’origine de leurs gemmes.

Pour l’or, hormis de rarissimes exceptions, c’est 0 %.

Depuis Genève, un projet de filière d'or propre se met pourtant en place, suscitant entre autres l'intérêt d’Amnesty International, déjà bien engagée contre les « diamants de la guerre ».

Le mérite de cette initiative revient à Transparence SA, société récente basée à Dardagny, qui entend commercialiser des bijoux en « or équitable ».

Pour sa directrice Veerle Van Wauve, qui travaillait auparavant pour l’un des plus grands diamantaires d’Anvers, le chemin est encore long.

« En Europe, il n’y a que deux possibilités d’obtenir de l’or certifié « propre », à ma connaissance : EcoAndina et Oro Verde », nous explique-t-elle.

La première est une fondation qui encourage des principes d’orpaillage écologiques en Argentine, avec une production écoulée notamment vers une association d’orfèvres en Allemagne.

La coopérative Oro Verde (« or vert ») travaille à Choco (Colombie).

Les quelques kilos extraits par année sont destinés à une enseigne de bijouterie de luxe à Londres : CRED, qui vend des bijoux « éthiques ».

L’Angleterre aurait une longueur d’avance dans ce domaine.

Elle pourrait faire école, tout comme les tentatives actuelles d’ARM (Association for responsible mining), qui mène des projets pilotes dans le domaine de l’or propre, avec un label équitable prévu pour l’horizon 2009. I

l resterait à reproduire l’expérience, et à trouver des partenaires en Suisse.

Un sacré « challenge » pour Veerle Van Wauve : il faudra sensibiliser le milieu de la bijouterie, de l’horlogerie de luxe, mais aussi des raffineries et des banques suisses.

« J’aimerais bien que l’industrie progresse plus vite, avec plus d’engagement, sur ces points.

La création de CRJP (Council for Responsible Jewellery Practices, organisation internationale sans but lucratif regroupant les principaux acteurs sur le marché de l’or et du diamant, encourageant depuis 2006 des pratiques « transparentes et responsables », ndlr) en est un exemple.

Depuis plusieurs années ils souhaitent améliorer les conditions.

Malheureusement, nous attendons encore des résultats concrets », regrette Veerle Van Wauve.

Interrogé à ce sujet, un responsable d’UBS nous a dit être « très sceptique » sur l’avenir de « l’or propre », invoquant les contraintes du « business ».

En attendant que le travail de prise de conscience porte ses fruits, Transparence SA distribue les bijoux de CRED.

Gilles Labarthe / DATAS

Multinationales de l’or : la course en avant

Depuis septembre 2001, l’empêtrement de l’armée US au Moyen-Orient, la baisse du dollar et la récente crise des sub-primes, l’envolée des cours de l’or accélère les méga-fusions de sociétés transnationales privées, sur un marché déjà très concentré.

Dans le secteur de l’or, trois compagnies (AngloGold Ashanti, Newmont Mining et Barrick Gold, épaulées financièrement par des banques suisses) produisent presque 600 tonnes par an, soit le quart de la production mondiale.

Toutes trois sont accusées par des ONGs et représentants de la société civile de pollution, sur quatre continents : le traitement massif du minerai au cyanure, pour détacher les particules d’or, demeure l’un des procédés les plus nocifs qui soient, surtout quand les rejets toxiques dans la nature sont mal maîtrisés.

Il faut traiter plus de 30 tonnes de minerai au cyanure pour obtenir l’équivalent d’une seule bague en or ; plus de 300 tonnes pour un lingot d’un kilo.

La majorité des projets aurifères en cours sur le contient noir concerne des « mines à ciel ouvert, cinquante fois plus dommageables pour la planète que des exploitations souterraines qui produiraient la même quantité d’or. », affirme un spécialiste de Greenpeace, Jed Greer.

Nombre de mouvements écologistes militent pour un arrêt immédiat de ce type d’exploitation, d’autant que l’industrie extractive représente l’une des principales causes de pollution liée au changement climatique (gaz à effet de serre).

Elle consomme aussi énormément d’énergie (pour les travaux de forage, pour concasser les roches renfermant de l’or, pour faire tourner les broyeuses) et d’eau (pour rincer le minerai) qu’elle restitue polluée.

Dans les mines d’or des pays du Sud, l’extraction signifie souvent cadences éprouvantes imposés aux ouvriers, peu ou pas d’équipements de protection, une exposition constante à des produits toxiques et à des nuages de poussière.

Pour les mineurs, l’extraction à échelle industrielle reste l’une des activités les plus dangereuses, les plus meurtrières qui soient.

Les récents événements tragiques en Chine (qui vient de devenir le premier producteur mondial d'or, selon institut londonien GFMS, avec 276 tonnes du précieux métal en 2007) ou la catastrophe évitée de justesse en octobre 2007 en Afrique du Sud (environ 3 000 mineurs coincés sous terre dans une mine d'or près de Johannesburg) le rappellent.

Dans les galeries sud-africaines, plus de 500 mineurs mourraient chaque année dans les années 1980, pendant le régime d’apartheid.

199 mineurs ont encore succombé en 2006 dans des accidents ou à la suite de chutes de rochers, selon les chiffres publiés par le Conseil de sécurité et de santé des mines, qui dépend du gouvernement de Pretoria.

Gilles Labarthe / DATAS

http://www.datas.ch/article.php?id=513