Mais je ne saisis pas encore si tu laisses ou non une place à la question qui ? Si tu lui reconnais une pertinence, ou si au contraire tu ne veux pas la poser, si tu veux passer ici à côté de toute question.

Ce par quoi je me trouve non pas installé, mais inquiété, commandé aussi, c’est la nécessité de repérer, partout où on répond à la question « qui ? », non seulement en termes de sujet mais aussi de Dasein, des oppositions conceptuelles qui n’ont pas encore été suffisamment interrogées, y compris par Heidegger. J’y faisais allusion tout à l’heure et c’est ce que j’ai tenté dans toutes mes références à Heidegger.

On ne pourra refondre, sinon refonder de façon rigoureuse un discours sur le « sujet », sur ce qui tiendra la place (ou remplacera la place) du sujet (du droit, de la morale, de la politique, autant de catégories soumises à la même turbulence) qu’à travers l’expérience d’une déconstruction dont il faut rappeler une fois de plus à ceux qui ne veulent pas lire qu’elle n’est ni négative, ni nihiliste, pas même d’un nihilisme pieux, comme j’ai entendu dire.

Un concept (c’est-à-dire aussi une expérience) de la responsabilité est à ce prix. Nous n’avons pas fini de le payer. Je parle d’une responsabilité qui ne soit pas sourde aux injonctions de la pensée. Comme tu l’as dit un jour, il y a du devoir dans la déconstruction. Cela doit être ainsi, s’il y en a, du devoir, s’il doit y en avoir. Le sujet, s’il doit y en avoir, vient après.

Après : non qu’il faille attendre la fin si improbable d’une déconstruction pour prendre des responsabilités ! Mais pour décrire l’origine, le sens ou le statut de ces responsabilités, le concept de sujet reste encore problématique. Ce qui me gêne, ce n’est pas qu’il soit inadéquat: sans doute ne peut-il ou ne doit-il y avoir aucun concept adéquat à ce qu’on appelle la responsabilité. Celle-ci porte en elle, et doit le faire, une démesure essentielle. Elle ne se règle ni sur le principe de raison ni sur une comptabilité quelconque.

Je dirais de façon un peu abrupte que le sujet est aussi un principe de calculabilité - dans le politique (et jusque dans le concept actuel de la démocratie, qui est moins clair, homogène, donné qu’on ne croit ou fait semblant de le croire, qui demande sans doute à être repensé, radicalisé, comme une chose de l’avenir), dans le droit (et je dirais des droits de l’homme ce que je viens de dire de la démocratie) et dans la morale. Il faut du calcul et je n’ai jamais eu contre le calcul, tu le sais, la réticence condescendante, la hauteur « heideggérienne ».

Mais le calcul est le calcul. Et si je parle si souvent de l’incalculable ou de l’indécidable, ce n’est pas par simple goût du jeu ou pour neutraliser la décision, au contraire: je crois qu’il n’y a ni responsabilité ni décision éthico-politique qui ne doive traverser l’épreuve de l’incalculable ou de l’indécidable. Il n’y aurait autrement que calcul, programme, causalité, au mieux « impératif hypothétique ».

C’est donc plutôt une certaine fermeture — saturée ou suturée — de l’identité à soi, une structure encore trop étroite de l’identification à soi qui confère aujourd’hui au concept de sujet son effet dogmatique. A une distance qu’il ne faut jamais négliger, quelque chose d’analogue se produit peut-être, me semble-t-il, pour le concept de Dasein. Malgré tout ce qu’il ouvre et donne à penser, à questionner, à redistribuer, ce concept occupe encore une place analogue à celle du sujet transcendantal. Et il se détermine, dans Sein und Zeit, à partir d’oppositions encore insuffisamment interrogées, me semble-t-il. On retrouve ici la question de l’homme. À l’homme seul - et c’est en somme sa définition pour Heidegger - est reconnue la possibilité pour le «qui» indéterminé de devenir-sujet ou, plus originairement, de devenir Dasein et Dasein jeté (geworfen) dans le monde. Cela par opposition à toute autre forme de rapport à soi, par exemple ce qu’on appelle le vivant en général, notion encore très obscure, pour les raisons mêmes dont nous parlons. Tant qu’on n’a pas déconstruit ces oppositions - et elles sont fortes, subtiles, parfois très implicites - on reconstitue sous le nom de sujet, voire sous le nom de Dasein, une identité illégitimement délimitée. Illégitimement, mais souvent au nom du droit, justement ! d’un certain droit, car c’est pour arrêter un certain droit, un certain calcul juridico-politique qu’on interrompt ainsi le questionnement. La déconstruction en appelle donc à un autre droit ou plutôt se laisse appeler par lui, un droit plus exigeant encore, prescrivant, autrement, plus de responsabilité.

Il ne s’agit donc pas d’opposer à cette énorme multiplicité de discours traditionnels sur l’homme, l’animal, la plante ou la pierre, un autre discours sur les mêmes « choses », mais d’analyser sans fin et dans ses intérêts toute la machinerie conceptuelle qui a permis de parler de « sujet » jusqu’ici. Et l’analyse est toujours plus et autre chose qu’une analyse. Elle transforme - ou traduit une transformation en cours. La traduction est transformatrice. Cela explique la nervosité ou la crispation de ceux qui veulent maintenir tous ces thèmes, tous ces « mots » (1’« homme », le « sujet », etc.) à l’abri de toute question et manipulent le soupçon éthico-politique à l’endroit de la déconstruction.

Si nous voulons encore parler du sujet - juridique, éthique, politique, psychologique, etc. —, et de ce qui en fait communiquer la sémantique avec celle du sujet de la proposition (distingué des qualités, des attributs ou encore, comme la substance, des phénomènes, etc.) ou avec le thème ou la thèse (le sujet d’un discours ou d’un livre), il faut d’abord soumettre à l’épreuve des questions les prédicats essentiels dont tous ces sujets sont le sujet. Ils sont nombreux et divers selon le type ou l’ordre des sujets, mais tous ordonnés autour de l’étant-présent: présence à soi — ce qui implique donc une certaine interprétation de la temporalité —, identité à soi, positionnalité, propriété, personnalité, ego, conscience, volonté, intentionnalité, liberté, humanité, etc.

Il faut questionner cette autorité de l’étant-présent, mais la question elle-même n’est ni le premier ni le dernier mot, j’ai tenté de le montrer dans De l’esprit, par exemple, mais aussi partout où j’ai parlé du « oui, oui », du « Viens » ou de l’affirmation qui ne s’adresse pas d’abord à du sujet. Cet au-delà ou cette veille de la question est tout sauf précritique. Au-delà même de la critique, elle situe une responsabilité aussi irréductible que rebelle à la catégorie traditionnelle de « sujet ». C’est ce qui conduit à reconnaître les processus de la différance, de la trace, de l’itérabilité, de l’ex-appropriation, etc. Ils sont à l’œuvre partout, c’est-à-dire bien au-delà de l’humanité. Un discours ainsi restructuré peut tenter de situer autrement la question de ce qu’est, peut être, doit être un sujet humain, une morale, un droit, une politique du sujet humain.

Cette tâche reste à venir, très loin devant nous. Elle passe – notamment - par la grande question phénoméno-ontologique du comme tel, de l’apparaître comme tel dont on pense qu’en dernière analyse il distingue ledit sujet humain ou le Dasein de toute autre forme de rapport à soi ou à l’autre comme tel. L’expérience ou l’ouverture du comme tel onto-phénoménologique n’est peut-être pas seulement ce dont seraient privés la pierre ou l’animal, c’est aussi ce à quoi on ne peut ni ne doit soumettre l’autre en général, le « qui » de l’autre qui ne pourrait jamais apparaître absolument comme telqu’en disparaissant comme autre. Les grandes questions du sujet, comme questions du droit, de l’éthique et de la politique reconduisent toujours en ce lieu.

Si l’on revient à cette sémantique du jeter ou du «subjectile» qui institue le concept de sujet, on doit remarquer que la Geworfenheit(l’être-jeté) du Dasein, avant même d’être subjectivité, ne caractérise pas simplement un état, un fait, l’être-jeté dans le monde à la naissance. Elle peut aussi décrire une manière d’être jeté, livré, exposé à l’appel (Ruf). Rappelle-toi l’analyse du Gewissenet du Schuldigsein originaire. Heidegger démontre en particulier ce qu’a d’insuffisant, du point de vue anthropologico-ontologique, aussi bien l’image (Bild) du tribunal kantien que le recours à des facultés psychiques ou à des actes personnels pour décrire l’appel et la « conscience morale ». Mais la traduction reste équivoque. Gewissen n’est pas encore la « conscience morale » qu’elle rend possible, pas plus que le Schuldigseinn’est une culpabilité: plutôt la possibilité d’être coupable, la passibilité ou l’imputabilité. Je serais tenté de mettre en rapport cet appel avec ce que Heidegger dit de façon énigmatique et elliptique de la « voix de l’ami », de 1’« entente » de cette voix, que tout Dasein « porte en lui ».

J’y reviens ailleurs, dans un texte à paraître, Mais je remarque déjà ceci: le «qui» de l’amitié, la voix de l’ami ainsi décrite appartient donc à la structure existentiale du Dasein. Ce n’est pas une passion ou un affect parmi d’autres. Le «qui» de l’amitié précède toute détermination subjectale, comme l’appel (Ruf) qui provoque ou convoque la «conscience» et ouvre donc la responsabilité. C’est à l’ouverture indéfinie de cette question que je serais tenté de te lire dans La Communauté désœuvrée, ou de lire La Communautéinavouable ou encore ces quelques lignes de L’amitiéde Blanchot : « Et lorsque nous nous posons la question : “Qui fut le sujet de cette expérience ?”, cette question fait peut-être déjà réponse, si, à celui même qui l’a conduite, c’est sous cette forme interrogative qu’elle s’est affirmée en lui, en substituant au “Je” fermé et unique l’ouverture d’un “Qui ?” sans réponse ; non que cela signifie qu’il lui ait fallu seulement se demander: “Quel est ce moi que je suis ?”, mais bien plus radicalement se ressaisir sans relâche, non plus comme “Je” mais comme un “Qui ?”, l’être inconnu et glissant d’un “Qui ?” indéfini. »

L’origine de l’appel qui ne vient de nulle part, dont l’origine en tout cas n’est pas encore un « sujet » divin ou humain, institue une responsabilité qui se trouve à la racine de toutes les responsabilités ultérieures (morale, juridique, politique), de tout impératif catégorique. Dire de cette responsabilité, et même de cette amitié, qu’elle n’est pas «humaine», pas plus que « divine », ce n’est pas la dire simplement inhumaine. Cela dit, peut-être est-il plus « digne » de l’humanité d’en maintenir une certaine inhumanité, la rigueur d’une certaine inhumanité. De toute façon, le choix ne nous est pas laissé par cette loi-là. Quelque chose de cet appel de l’autre doit rester non réappropriable, non subjectivable, d’une certaine manière non identifiable, supposition sans suppôt, pour rester de l’autre, appel singulierà la réponse ou à la responsabilité. C’est pourquoi la détermination du «Qui» singulier, en tout cas sa détermination en sujet, reste toujours problématique. Et doit le rester. Ce devoir n’est pas seulement un impératif théorique.

Dans ce sens, en effet, la détermination de « qui » est problématique. Mais en un autre sens, le « qui ? » interrogatif — celui que j’ai employé pour formuler ma question — n’est-il pas déterminant ? Je veux dire qu’il prédétermine — comme toute question prédétermine le régime de sa réponse - la réponse de quelqu’un, de quelque un. C’est un répondant qui est prédéterminé, c’est-à-dire aussi, appelé. Je retrouverais ainsi, me semble-t-il, quelque chose du fil conducteur de ta réponse. Mais je constate alors que d’un même geste, ou du moins dans ce même entretien, tu tiens à l’écart, sous méfiance, la question « qui ? », et tu valides de plus en plus le « qui ? ». Tu le valides, en supprimant ce qui, a priori, restreindrait la question à l’humanité.

Oui, ce qui la restreindrait à une grammaire réglée non seulement par un langage dit occidental mais par ce qu’on croit être l’humanité même du langage.

Je fais une remarque incidente. Dans le cours de Heidegger auquel tu te réfères à propos de l’animal, il y a tout de même quelque chose d’étrange, si mon souvenir est exact : vers la fin de l’analyse de l’animal, Heidegger attribue à celui-ci une tristesse, une tristesse liée à son « manque de monde ». Par cette seule indication, est-ce que Heidegger ne contredit pas une partie de ce qu’il a dit auparavant ? Comment la tristesse serait-elle simplement non humaine ? Ou bien, comment une telle tristesse ne témoignerait-elle pas malgré tout d’un rapport à un monde ?

Le discours heideggérien sur l’animal est violent et embarrassé, parfois contradictoire. Heidegger ne dit pas simplement « l’animal est pauvre en monde (weltarm) », car à la différence de la pierre, il a un monde. Il dit : l’animal aun monde sur le mode du ne-pas-avoir. Mais ce ne-pas-avoir n’est pas non plus à ses yeux une indigence, le manqued’un monde qui serait humain. Alors pourquoi cette détermination négative ? D’où vient-elle ? Il n’y a pas de catégorie d’existence originale pour l’animal: il n’est évidemment pas Dasein (l’être ne peut apparaître, être ni être interrogé comme tel (als) pour l’animal) ni vorhanden ni zuhanden. Sa simple existence introduit un principe de désordre ou de limitation dans la conceptualité de Sein und Zeit.

Pour revenir à ta remarque, peut-être l’animal est-il triste, peut-être paraît-il triste parce qu’il a un monde, certes, au sens où Heidegger parle d’un monde comme monde de l’esprit, et parce qu’il y a une ouverture de ce monde pour lui, mais une ouverture sans ouverture, un avoir (le monde) sans l’avoir. D’où l’impression de tristesse – pour l’homme ou par rapport à l’homme, dans la société de l’homme. D’une tristesse déterminée dans sa phénoménologie, comme si l’animal restait un homme enveloppé, souffrant, privé de ne pas avoir accès au monde de l’homme qu’il pressent pourtant, ni à la vérité, à la parole, à la mort, à l’être de l’étant comme tel. Heidegger a beau se défendre de cette interprétation anthropo-téléologique, elle me paraît réclamée par ce qu’il y a de plus aigu en sa description de l’avoir-sur-le-mode-du-ne-pas-avoir-un-monde.

Essayons, dans cette logique, quelques questions. Par exemple, l’animal entend-il cet appel dont nous parlions plus haut, à l’origine de la responsabilité ? L’animal répond-il ? Questionne-t-il ? Et surtout l’appel que le Daseinentend peut-il, en son origine, venir à l’animal ou venir de l’animal ? Y a-t-il une venue de l’animal ? La voix de l’ami peut-elle être celle d’un animal ? Y a-t-il de l’amitié possible pour l’animal, entre animaux ? Comme Aristote, Heidegger dirait: non. A-t-on une responsabilité à l’égard du vivant en général ? La réponse est toujours non, et la question est formée, posée de telle façon que la réponse soit nécessairement « non » dans tout le discours canonisé ou hégémonique des métaphysiques ou des religions occidentales, y compris dans les formes les plus originales qu’il peut prendre aujourd’hui, par exemple chez Heidegger ou Levinas.

Je ne rappelle pas cela pour aller au secours d’un végétarianisme, de l’écologisme ou des sociétés protectrices des animaux — ce que je pourrais aussi vouloir faire, et nous accéderions ainsi au centre du sujet. Je voudrais surtout mettre en lumière, en suivant cette nécessité, la structure sacrificielledes discours auxquels je suis en train de me référer. Je ne sais pas si « structure sacrificielle » est l’expression la plus juste. Il s’agit en tout cas de reconnaître une place laissée libre, dans la structure même de ces discours qui sont aussi des « cultures », pour une mise à mort non criminelle: avec ingestion, incorporation ou introjection du cadavre. Opération réelle, mais aussi symbolique quand le cadavre est « animal » (et à qui fera-t-on croire que nos cultures sont carnivores parce que les protéines animales seraient irremplaçables ?), opération symbolique quand le cadavre est « humain ». Mais le « symbolique » est très difficile, en vérité impossible à délimiter dans ce cas, d’où l’énormité de la tâche, sa démesure essentielle, une certaine anomie ou monstruosité de ce dont il faut ici répondre, ou devantquoi (qui ? quoi ?) il faut répondre.

En nous en tenant à des possibilités typiques originales, prenons les choses d’un autre côté : non plus celui de Heidegger, mais celui de Levinas pour qui la subjectivité, dont il parle beaucoup d’une manière insolite, nouvelle et forte, se constitue d’abord comme celle de l’otage. Ainsi repensé, celui-ci serait livré à l’autre dans l’ouverture sainte de l’éthique, à l’origine de la sainteté même. Le sujet est responsable de l’autre avant de l’être de lui-même comme « moi ». Cette responsabilité de l’autre, pour l’autre, lui advient par exemple (mais ce n’est plus un exemple parmi d’autres) dans le « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point ton prochain. Toutes les conséquences s’enchaînent, et doivent le faire de façon continue: tu ne le feras pas souffrir, ce qui est parfois pire que la mort, tu ne lui feras pas du mal, tu ne le mangeras pas, pas même un petit peu, etc. L’autre, le prochain, l’ami (Nietzsche essaie de dissocier ces deux valeurs dans Zarathoustra, mais laissons, j’essaierai d’y revenir ailleurs), est sans doute dans l’éloignement infini de la transcendance.

Mais le « Tu ne tueras point » s’adresse à lui et le suppose. Il se destine à cela même qu’il institue, l’autre comme homme. C’est de lui que le sujet est d’abord l’otage. Le « Tu ne tueras point » - avec toute sa conséquence, qui est sans limite — n’a jamais été entendu dans la tradition judéo-chrétienne, ni apparemment par Levinas, comme un « tu ne mettras pas à mort le vivant en général ». Il a pris sens dans des cultures religieuses pour lesquelles le sacrifice carnivore est essentiel, comme l’être-chair. L’autre, tel qu’il se laisse penser selon l’impératif de la transcendance éthique, c’est bien l’autre homme: l’homme comme l’autre, l’autre comme homme. Humanisme de l’autre homme, c’est un titre dans lequel Levinas suspend justement la hiérarchie de l’attribut et du sujet. Mais l’autre-homme est le sujet.

Des discours aussi originaux que ceux de Heidegger et de Levinas bouleversent, certes, un certain humanisme traditionnel. Ce sont néanmoins des humanismes profonds, et tous les deux le sont, malgré les différences qui les séparent, en tant qu’ils ne sacrifient pas le sacrifice. Le sujet (au sens de Levinas) et le Dasein sont des «hommes» dans un monde où le sacrifice est possible et où il n’est pas interdit d’attenter à la vie en général, seulement à la vie de l’homme, de l’autre prochain, de l’autre comme Dasein. Heidegger ne le dit pas ainsi. Mais ce qu’il place à l’origine de la conscience morale (ou plutôt du Gewissen) est évidemment refusé à l’animal. Pas plus que le Dasein, le Mitseinn’est accordé, si on peut dire, au vivant en général. Mais seulement à cet être-pour-la-mort qui fait aussi du Dasein autre chose, plus et mieux qu’un vivant.

Si justifiée qu’elle soit d’un certain point de vue, la critique obstinée du vitalisme ou des philosophies de la vie par Heidegger, mais aussi de toute prise en considération de la vie dans la structure du Dasein, n’est pas sans rapport avec ce que j’appelle ici la « structure sacrificielle ». Celle-ci me paraît (c’est en tout cas pour l’instant une hypothèse que j’essaie d’articuler avec ce que j’ai appelé ailleurs la structure « phallogocentrique ») définir le contour invisible de toutes ces pensées, quel que soit l’écart marqué par celle de Levinas au regard de l’ontologie (au nom de ce qu’il appelle métaphysique) ou par celle de Heidegger au regard de la métaphysique onto-théologique. En allant ici beaucoup trop vite, j’essaierais de relier la question du « qui » à la question du « sacrifice ».

[Il ne s’agirait pas seulement de rappeler la structure phallogocentrique du concept de sujet, du moins en son schème dominant. Je voudrais un jour démontrer que ce scheme implique la virilité— Carnivore. Je parlerais d’un carno-phallogocentrismesi ce n’était là une sorte de tautologie ou plutôt d’hétéro-tautologie comme synthèse a priori, tu pourrais traduire par « idéalisme spéculatif », «devenir-sujet de la substance», «savoir absolu» passant par le « vendredi saint spéculatif »: il suffit de prendre au sérieux l’intériorisation idéalisante du phallus et la nécessité de son passage par la bouche, qu’il s’agisse des mots ou des choses, des phrases, du pain ou du vin quotidien, de la langue, des lèvres ou du sein de l’autre.

On va protester : il y a (reconnus depuis peu, tu le sais bien) des sujets éthiques, juridiques, politiques, des citoyens à part (presque) entière qui sont aussi des femmes et/ou des végétariens ! Mais cela n’est admis dans le concept, et en droit, que depuis peu et justement au moment où le concept de sujet entre en déconstruction. Est-ce fortuit ? Et ce que j’appelle ici schèmeou image, ce qui lie le concept à l’intuition, installe la figure virile au centre déterminant du sujet. L’autorité et l’autonomie (car même si celle-ci se soumet à la loi, cet assujettissement est liberté) sont, par ce schème, plutôt accordées à l’homme (homo et vir) qu’à la femme, et plutôt à la femme qu’à l’animal. Et bien entendu à l’adulte plutôt qu’à l’enfant. La force virile du mâle adulte, père, mari ou frère (le canon de l’amitié, je le montrerai ailleurs, privilégie le schème fraternel) appartient au schème qui domine le concept de sujet. Celui-ci ne se veut pas seulement maître et possesseur actif de la nature. Dans nos cultures, il accepte le sacrifice et mange de la chair.

Comme nous n’avons pas beaucoup de temps ni de place, et au risque de faire hurler (là, on sait à peu près qui), je te demande : dans nos contrées, qui aurait quelque chance de devenir un chef d’État, et d’accéder ainsi « à la tête », en se déclarant publiquement, et donc exemplairement, végétarien ? Le chef doit être mangeur de chair (en vue d’être d’ailleurs lui-même « symboliquement » — voir plus haut — mangé). Pour ne rien dire du célibat, de l’homosexualité, et même de la féminité (qui n’est admise pour l’instant, et si rarement, à la tête de quoi que ce soit, et surtout de l’État, que si elle se laisse traduire dans un schème viril et héroïque. Contrairement à ce qu’on croit souvent, la « condition féminine », notamment du point de vue du droit, s’est détériorée du XIVe au XIXe siècle en Europe, atteignant le pire au moment où le code napoléonien inscrivait dans le droit positif le concept de sujet dont nous parlons.).

En répondant à ces questions, tu n’auras pas seulement un schème du dominant, du dénominateur commun du dominant, aujourd’hui encore, dans l’ordre du politique ou de l’Etat, du droit ou de la morale, tu auras le schème dominant de la subjectivité même. C’est le même. Si maintenant la limite entre le vivant et le non-vivant paraît aussi peu sûre, du moins comme limite oppositionnelle, que celle de 1’« homme » et de 1’« animal », et si dans l’expérience (symbolique ou réelle) du « manger-parler-intérioriser », la frontière éthique ne passe plus rigoureusement entre le « tu ne tueras point » (l’homme, ton prochain) et le «tu ne mettras pas à mort le vivant en général», mais entre plusieurs modes, infiniment différents, de la conception-appropriation-assimilation de l’autre, alors, quant au « Bien » de toutes les morales, la question reviendra à déterminer la meilleure manière, la plus respectueuse et la plus reconnaissante, la plus donnante aussi de se rapporter à l’autre et de rapporter l’autre à soi.

Pour tout ce qui se passe au bord des orifices (de l’oralité mais aussi de l’oreille, de l’œil - et de tous les « sens » en général) la métonymie du « bien manger » serait toujours la règle. La question n’est plus de savoir s’il est « bon » ou « bien » de « manger » l’autre, et quel autre. On le mange de toute façon et on se laisse manger par lui. Les cultures dites non anthropophagiques pratiquent l’anthropophagie symbolique et construisent même leur socius le plus élevé, voire la sublimité de leur morale, de leur politique et de leur droit, sur cette anthropophagie. Les végétariens eux aussi mangent de l’animal et même de l’homme. Ils pratiquent un autre mode de dénégation.

La question morale n’est donc pas, n’a jamais été: faut-il manger ou ne pas manger, manger ceci et non cela, du vivant ou du non-vivant, de l’homme ou de l’animal, mais puisqu’il faut bien manger de toute façon et que c’est bien, et que c’est bon, et qu’il n’y a pas d’autre définition du bien, comment faut-il bien manger ? Et qu’est-ce que cela implique ? Qu’est-ce que manger ? Comment régler cette métonymie de l’introjection ? Et en quoi la formulation même de ces questions dans le langage donne-t-elle encore à manger ? En quoi la question, si tu veux, est-elle encore carnivore ? La question infiniment métonymique au sujet du « il faut bien manger » ne doit pas être nourrissante seulement pour moi, pour un moi, qui alors mangerait mal, elle doit être partagée, comme tu le dirais peut-être, et non seulement dans la langue.

« Il faut bien manger » ne veut pas d’abord dire prendre et comprendre en soi, mais apprendre et donner à manger, apprendre-à-donner-à-manger-à-l’autre. On ne mange jamais tout seul, voilà la règle du « il faut bien manger ». C’est une loi de l’hospitalité infinie. Et toutes les différences, les ruptures, les guerres (on peut même dire les guerres de religion) ont ce « bien manger » pour enjeu. Aujourd’hui plus que jamais. Il faut bien manger, voilà une maxime dont il suffirait de faire varier les modalités et les contenus. À l’infini. Elle dit la loi, le besoin oule désir (je n’ai jamais cru à la radicalité de cette distinction parfois utile), l’orexis, la faim et la soif (« il faut », « il faut bien »), le respect de l’autre au moment même où, en en faisant l’expérience (je parle ici du « manger » métonymique comme du concept même de l’expérience), on doit commencer à s’identifier à lui, à l’assimiler, l’intérioriser, le comprendre idéalement (ce qu’on ne peut jamais faire absolument sans s’adresser à l’autre et sans limiter absolument la compréhension même, l’appropriation identifiante), lui parler dans des mots qui passent aussi dans la bouche, l’oreille et la vue, respecter la loi qui est à la fois une voix et un tribunal (elle s’entend, elle est en nous qui sommes devant elle).

Le raffinement sublime dans le respect de l’autre est aussi une manière de « bien Manger » ou de « le Bien manger ». Le Bien se mange aussi. Il faut le bien manger.] Je ne sais pas, à ce point, qui est « qui » ni davantage ce que veut dire « sacrifice » ; pour déterminer ce dernier mot, je retiens seulement cet indice: le besoin, le désir, l’autorisation, la justification de la mise à mort, la mort donnée comme dénégation du meurtre. La mise à mort de l’animal, dit cette dénégation, ne serait pas un meurtre. Et je relierais cette « dénégation » à l’institution violente du «qui» comme sujet. Inutile de le souligner, cette question du sujet et du « qui » vivant est au centre des inquiétudes les plus pressantes des sociétés modernes, qu’il s’agisse de la naissance ou de la mort, de l’axiomatique à l’œuvre dans le traitement du sperme ou de l’ovule, des mères porteuses, du génie génétique, de ladite bioéthique ou biopolitique (quel doit être le rôle de l’État dans la détermination ou la protection d’un sujet vivant ?), dans la critériologie accréditée pour la détermination, voire la provocation « euthanasique » de la mort (comment justifier la référence dominante à la conscience, au vouloir, au cortex ?), dans le prélèvement et la greffe d’organes, etc. (je rappelle au passage que la question de la greffe en général a toujours été — et thématiquement dès le commencement — essentielle à la déconstruction du phallogocentrisme).

Revenons un peu en arrière : par rapport à qui, à quel autre, le sujet est-il d’abord jeté (geworfen) ou exposé comme otage ? Qui est le « prochain » dans la proximité même de la transcendance, celle de Heidegger ou celle de Levinas ? Ces deux pensées de la transcendance sont aussi différentes qu’on voudra, aussi différentes ou semblables que l’être et l’autre, mais elles me paraissent fidèles au même schème. Ce qui reste à venir ou ce qui reste enfoui dans une mémoire presque inaccessible, c’est la pensée d’une responsabilité qui ne s’arrête pas encore à cette détermination du prochain, au schème dominant de cette détermination. On pourrait, si on le voulait, montrer que les inquiétudes ou les questions que je formule ici ne concernent pas seulement les métaphysiques, les onto-théologies et certaines pensées qui prétendent les excéder, mais l’ethnologie des espaces religieux dans lesquels ces pensées se sont « présentées ».

J’avais essayé de suggérer, notamment dans De l’esprit, que malgré tant de dénégations, Heidegger était un penseur judéo-chrétien. (Toutefois une «ethnologie» ou une sociologie des religions ne serait à la mesure de ces problèmes que si elle n’était plus elle-même dominée, comme science régionale, par la conceptualité héritée de ces métaphysiques ou onto-théologies. Une telle ethnologie aurait en particulier à séjourner auprès de l’histoire si complexe de la culture hindouiste qui représente peut-être la confirmation la plus subtile et la plus décisive de ce schème. Est-ce qu’elle n’oppose pas, justement, la hiérarchie politique - ou l’exercice du pouvoir - à la hiérarchie religieuse, celle-ci s’interdisant, celle-là s’accordant, voire s’imposant la nourriture carnée ? Pour en rester au plus sommaire, on peut penser à la hiérarchie des varna, sinon des castes, et à la distinction entre les prêtres Brahmanes, qui sont devenus végétariens et les guerriers Ksatriyas qui ne le sont pas)...

Je te coupe, parce que je voudrais pouvoir encore, dans le temps qui nous reste, te poser quelques questions. Celle-ci d’abord: dans le déplacement, que tu juges nécessaire, de l’homme à l’animal - pour m’exprimer très vite et grossièrement — qu’arrive-t-il au langage ?

L’idée selon laquelle l’homme est le seul être parlant, dans sa forme traditionnelle ou dans sa forme heideggérienne, me paraît à la fois indéplaçable et hautement problématique. Bien entendu, si on définit le langage de telle sorte qu’il soit réservé à ce qu’on appelle l’homme, que dire ? Mais si on réinscrit le langage dans un réseau de possibilités qui ne l’entourent pas seulement mais le marquent irréductiblement de l’intérieur, tout change. Je pense en particulier à la marque en général, à la trace, à l’itérabilité, à la différance, autant de possibilités ou de nécessités sans lesquelles il n’y aurait pas de langage et qui ne sont pas seulement humaines.

Il ne s’agit pas d’effacer les ruptures et les hétérogénéités. Je conteste seulement qu’elles donnent lieu à une seule limite oppositionnelle, linéaire, indivisible, à une opposition binaire entre l’humain et l’infrahumain. Et ce que j’avance ici doit permettre de rendre compte du savoir scientifique sur la complexité des « langages animaux », le codage génétique, toutes les formes de marquage à l’intérieur desquelles le langage dit humain, si original qu’il soit, ne permet pas de « couper », une seule fois, là où l’on voudrait couper en général. Tu sais que, malgré l’apparence, je parle ici de problèmes très « concrets » et très « actuels » : l’éthique et la politique du vivant. On sait moins que jamais où couper — et à la naissance et à la mort. Et cela veut dire aussi qu’on ne sait jamais, on n’a jamais su comment découper un sujet. Moins que jamais aujourd’hui. Si nous en avions le temps et la place, j’aurais aimé parler ici du Sida, événement que l’on pourrait dire historial dans l’époque de la subjectivité si on faisait encore crédit à l’historialité, à l’époqualité et à la subjectivité.

Deuxième question: puisque, dans la logique que tu as déployée, tu réserves, pour dans très longtemps la possibilité d’en revenir ou d’en venir enfin à interroger le sujet de la responsabilité éthique, juridique, politique, etc., que dire de cette ou de ces responsabilités maintenant? Ne pourrait-on en parler qu’au titre d’une « morale par provision » ? Qu’est-ce que cela voudrait dire ? Et j’y joindrais la question de ce qui est peut-être aujourd’hui reconnu comme « la » question, ou comme « la » figure de la responsabilité, celle d’Auschwitz. Là où un consensus à peu près général reconnaît une responsabilité absolue, et appelle à être responsable pour que cela ne se reproduise pas, dis-tu la même chose — par provision ou non —, ou dis-tu qu’il faut différer la réponse à cette question ?

Je ne souscrirais pas à l’expression de «morale par provision». La responsabilité la plus exigeante commande au moins de ne pas se fier aveuglément aux axiomes dont nous venons de parler. Ils limitent encore le concept de responsabilité dans des frontières dont ils ne permettent pas de répondre et ils constituent, eux, en schèmes provisoires, les modèles mêmes de la morale et du droit traditionnels. Mais pour ce surcroît de responsabilité qu’appelle ou qui appelle le geste déconstructeur dont je parle, aucune attente n’est possible ni légitime.

L’explication déconstructive avec les prescriptions provisoires peut demander la patience infatigable du re-commencement, mais l’affirmation qui motive la déconstruction est inconditionnelle, impérative et immédiate - en un sens qui n’est pas nécessairement ou seulement kantien et même si cette affirmation, parce qu’elle est double, comme j’ai tenté de le montrer, reste sans cesse menacée. C’est pourquoi elle ne laisse aucun répit, aucun repos. Elle peut toujours déranger, du moins, le rythme institué de toutes les pauses (et le sujet est une pause, une stance, l’arrêt stabilisateur, la thèse ou plutôt l’hypothèse dont on aura toujours besoin), elle peut toujours troubler les samedis, les dimanches... et les vendredis... je te laisse compléter cette phrase monothéiste, c’est un peu fatigant.

Penserais-tu, ainsi, que le silence de Heidegger sur les camps — ce silence quasiment total, à la différence de ce que fut son silence relatif sur son propre nazisme —, penserais-tu que ce silence aurait pu relever d’une telle « explication déconstructive », différente mais comparable, et qu’il aurait tenté de mener en silence, sans arriver à s’en expliquer ? (Je pourrais poser cette question à propos d’autres, de Bataille par exemple, mais restons-en à Heidegger pour aujourd’hui.)

Oui et non. Le surcroît de responsabilité dont je viens de parler n’autorisera jamais aucun silence. Je répète: la responsabilité est excessive ou n’est pas une responsabilité. Une responsabilité limitée, mesurée, calculable, rationnellement distribuable, c’est déjà le devenir-droit de la morale ; c’est parfois aussi le rêve de toutes les bonnes consciences, dans la meilleure hypothèse, des petits ou des grands inquisiteurs dans la pire hypothèse. Je suppose, j’espère que tu n’attends pas de moi que je dise seulement « Je condamne Auschwitz » ou « Je condamne tout silence sur Auschwitz ».

S’agissant de cette dernière phrase ou de ses équivalents, je trouve un peu indécente, voire obscène, la mécanique des procès improvisés contre tous ceux qu’on croit pouvoir accuser de n’avoir pas nommé ou pensé « Auschwitz ». Compulsion au discours sentencieux, exploitation stratégique, éloquence de la dénonciation: tout cela serait moins grave si on commençait par dire rigoureusement ce qu’on nomme « Auschwitz » et ce qu’on en pense, si on en pense quelque chose. Quel est ici le référent ? Fait-on un usage métonymique de ce nom propre ? Si oui, qu’est-ce qui le règle ? Pourquoi ce nom plutôt que celui d’un autre camp, d’autres exterminations de masse, etc. (et qui a répondu sérieusement à ces questions) ? Si non, pourquoi cette restriction oublieuse et tout aussi grave ? Si on admet - et cette concession me paraît lisible partout - que la chose reste impensable, qu’on n’a pas encore de discours à sa mesure, si on reconnaît qu’on n’a rien à dire sur les victimes réelles d’Auschwitz, celles-là même qu’on s’autorise pourtant à traiter par métonymie ou à nommer via negativa, alors qu’on cesse de diagnostiquer les prétendus silences, de faire avouer les « résistances » ou les «impensés» de tous les autres à la cantonade.

Bien sûr, le silence sur Auschwitz ne sera jamais justifiable, mais non davantage qu’on en parle de façon aussi instrumentale et pour n’en rien dire, n’en rien dire qui n’aille de soi, trivialement, et ne serve d’abord à se donner bonne conscience, pour ne pas être le dernier à accuser, à donner des leçons, à prendre des positions ou à parader. Quant à ce que tu appelles le fameux « silence » de Heidegger, je crois que pour l’interpréter ou pour le juger - ce qui ne revient pas toujours au même —, il faudrait au moins tenir compte, et ce n’est pas facile à circonscrire et cela demanderait plus de temps et de place, de ce que nous avons dit jusqu’ici du sujet, de l’homme, de l’animal mais aussi du sacrifice. C’est-à-dire de tant d’autres choses. Condition nécessaire, qui appellerait déjà de longs discours. Quant à aller au-delà de cette condition nécessaire mais insuffisante, je préfère que nous attendions, disons, un autre moment, l’occasion d'une autre discussion : un autre rythme et une autre forme.

____________________________________

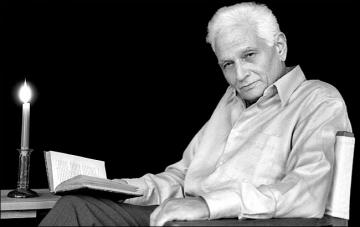

Entretien avec Jean-Luc Nancy paru dans Cahiers Confrontation, 20, hiver 1989 : « Après le sujet qui vient. » La notice de présentation précisait : « Jacques Derrida n avait pu rédiger à temps un texte pour Topoi [Revue de langue anglaise dans laquelle cet entretien a été publié d’abord, en octobre 1988 : « Who is coming after the subject ? », Dordrecht et Boston, Reidel.] Il avait proposé la formule d’un entretien. Celui-ci, néanmoins, avait eu lieu trop tard pour pouvoir être transcrit et traduit intégralement dans Topoi, qui n’a pu en publier environ que la moitié. Il figure ici presque en entier (non sans l’abandon de certains développements dont les thèmes étaient pourtant annoncés dans Topoi : l’ensemble eût été à la fois trop long et parfois trop écarté du thème directeur). »

Cf. Éperons, Parages, Préjugés [dans La faculté de juger, Paris, Minuit, 1985], Ulysse Gramophone, De l’esprit. « Nombre de Oui » dans Psyché... et passim.

Cf., par exemple, La voix et le phénomène (PUF, 1967, p. 94, n. 1). Cette longue note développe les implications de telle phrase de Husserl : « Nous ne pouvons nous exprimer autrement qu’en disant : ce flux est quelque chose que nous nommons ainsi d’après ce qui est constitué, mais il n’est rien de temporellement “objectif”. C’est la subjectivité absolue, et il a les propriétés absolues de quelque chose qu’il faut désigner métaphoriquement comme “flux”, quelque chose qui jaillit “maintenant”, en un point d’actualité, un point-source originaire, etc. Dans le vécu de l’actualité, nous avons le point-source originaire et une continuité de moments de retentissements. Pour tout cela, les noms nous font défaut. » La suite de la note décrit cet être-hors-de-soi du temps comme espacement, et je conclus ainsi: « Il n’y a pas de subjectivité constituante. Et il faut déconstruire jusqu’au concept de constitution. »

Cf. « Forcener le subjectile », dans Artaud, Dessins et Portraits, Paris, Gallimard, 1986.

Cf. De l’esprit, Paris, Galilée, 1987, p. 27, 75 et Psyché, Galilée, 1987, p. 415.

Paris, Aubier, 1988.

Paris, Galilée, 1986.

L’expérience de la liberté, Paris, Galilée, 1988.

Cf. Sein und Zeit, Halle, Max Niemeyer, 1927, p. 271 et 163.

Cf. « The Politics of Friendship », dans The Journal of Philosophy, N° 11, novembre 1988.

Maurice Blanchot, L’amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 328.

Hitler lui-même n’a pas donné sa pratique végétarienne en exemple. Cette fascinante exception peut d’ailleurs être intégrée à l’hypothèse que j’évoque ici. Un certain végétarianisme réactionnel et compulsif s’inscrit toujours, au titre de la dénégation, de l’inversion ou du refoulement, dans l’histoire du cannibalisme. Quelle est la limite entre coprophagie et la coprophilie notoire de Hitler ? (Helm Stierlin, Adolf Hitler, psychologie du groupe familial, trad. fr., Paris, P.U.F., 1975, p. 41.) Je renvoie ici aux précieuses indications de René Major (De l’élection, Paris, Aubier, 1986, p. 166, note 1).

http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/derrida_manger.htm

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()